Uns hat im Frühjahr [2020] die Diskussion rund um das Fotoinstitut zusammengetrieben. Wir haben gemerkt, dass sich eine öffentliche Debatte entwickelt und viele dazu etwas zu sagen und eine Meinung haben.

Viele sagen etwas dazu. Ob sie etwas dazu zu sagen haben, weiß ich nicht.

Wir haben uns zunächst im kleinen Kreis getroffen, um uns selber Klarheit zu verschaffen. Schnell hatten wir die Idee, auf die konkrete Situation der Fotografen in deren Studios oder Archiven und darauf, wie sie mit ihrem Material umgehen, zu schauen. Denn es wird immer als selbstverständlich vorausgesetzt, dass es da eine Ordnung oder ein Archiv gibt. Und je länger wir darüber redeten, desto klarer wurde uns, dass die Situation der Fotograf*innen jeweils sehr verschieden ist und wir sie genauer kennenlernen möchten. Es muss dabei nicht zwingend um das Institut für Fotografie gehen und wie man dazu steht, sondern darum zu klären, was es für unterschiedliche Zugänge zum Umgang mit dem eigenen Material gibt.

Ich habe immer den Verdacht, dass bei Fotografie eine uralte Vereinsmeierei ins Spiel kommt. Gibt es etwa ein Haus, in dem über Malerei und Maler geforscht wird, oder über Bildhauer?

Und bei Fotografie gibt es dann immer diese vielen Festivals und sonst was. Was ist das denn? Klebt das an den Fotografen? Das kommt deutlich erkennbar aus dem Amateurbereich. Das hat alles etwas von Fotozirkel. Immer treffen sich die Fotografen. Warum treffen die sich dauernd? Das ist doch schrecklich.

Aber im Gegensatz zur Fotografie gibt es etwa Filminstitute, Literaturinstitute und so weiter – aus diesem Mangel ergibt sich vielleicht die Notwendigkeit der Fotograf*innen, andere Formate zu erfinden, um sich zu treffen.

Ja, das schon. Aber ich bin eher in dieser Prenzlauer Berg-Tradition. Ich fühle mich immer mehr mit Malern, Grafikern und so weiter verbunden. Jeder arbeitet so vor sich hin und dann trifft man sich mal, vielleicht zum Biertrinken, und dann ist gut.

Die Malerei und Grafik sind aber anders verankert. Auch, was den Forschungsstand angeht. Restaurierung ist in der Fotografie beispielsweise sehr jung. Da gibt es viel Forschungsbedarf, weil erst jetzt die Situation eintritt, dass mehr und mehr bestimmte Materialien kaputtgehen. Das ist eine andere Ausgangslage als in der Malerei oder Grafik, weil die Fotografie auch ein spezifisch technisches Medium ist, das sich rasend schnell verändert. Auch diese Frage knüpft sich womöglich an so ein Institut.

Richtig. Ich erlebe ja solche Fotografen, die meinen, als Künstler allen erklären zu müssen, dass sie sich überhaupt nicht für Technik interessieren. Das ist ziemlich dumm (oder heuchlerisch), weil ich ohne die Technik nicht das machen kann, was ich vorhabe. Und ich muss natürlich auch jemanden haben, den ich diesbezüglich fragen kann. Es geht eben nicht darum, das ignorieren zu wollen. Also selbst derjenige, der sich bewusst gegen alle Regeln der Technik wendet und daraus einen Stil entwickelt, weiß, was er macht.

Die Amateure kennen sich doch immer am besten mit Technik aus.

Die Amateure sind die, die die Kameras kaufen. An die wendet sich ja auch die Produktion. Was die Profis kaufen, ist ein so enger Sektor, davon können die großen Firmen nicht leben. Die wenden sich schon an die qualifizierten Amateure, das sind die Käufer. Es ist wie bei den Telefonen heute, und dass es da iPhone 9, 10, 11, 12 gibt. Also ich wüsste nicht, was bei denen der Unterschied ist, aber die Leute stehen Schlange wegen irgendwelcher neuen Kleinigkeiten daran.

Zum Beispiel wegen besserer Kameras.

Ich habe ja gar nicht so ein Ding. Ich müsste eigentlich eines haben – nur zum Fotografieren. Dazu ist es natürlich gut. Solch ein Smartphone könnte ich mir einfach, scheinbar telefonierend, vor die Nase halten und mein Gegenüber fotografieren, völlig unauffällig. So etwas hat mir nie gelegen und das wäre mal etwas ganz Neues.

Es wäre reichlich absurd, wenn ich jetzt wegen des Fotoapparates so ein Telefon kaufen würde. Ein Fotograf sagte allerdings, zwischen einem Smartphone und der ganz feinen Kamera bräuchte man eigentlich nichts mehr. Das fand ich sehr überzeugend. Also das Telefon als Notizbuch sozusagen – und dann noch eine richtig gute Kamera. Aber ob man dann so etwas macht, hat auch mit Alter oder mit Müdigkeit zu tun und mit der Frage: Warum soll ich das alles weitertreiben? Da spielen natürlich so kleine und leichte Kameras eine immer größere Rolle. Es verändert ja auch die Art des Fotografierens.

Man könnte nun genauso fragen, inwieweit unbearbeitete Filme, die Sie ja vielleicht haben, Ausdruck von Notizen sind. Was bedeutet so ein Material in Bezug auf das Werk? Wie könnte man damit umgehen? Wie kann ein Archiv damit umgehen? Wann wird etwas zum Werk? Wie würden Sie das in Ihrer Arbeit beschreiben?

Als im 19. Jahrhundert mit Platten fotografiert wurde, war der Weg viel direkter. Da gab es die Platte, also als Negativ, und dann eins-zu-eins ein Papierbild. Und das war es. Dann kamen die Rollfilme und die Kleinbildfotografie und heute das Digitale. Alles hat sich natürlich völlig verändert.

Selbst bei mir, obwohl ich meine, sehr konzentriert zu arbeiten, gibt es ein Vielfaches an Material. Ob das Negative sind oder ob das Daten auf meinem Rechner sind, ist für mich nicht die Frage. Ich beteilige mich auch nicht daran, diese Unterschiede so heftig herauszustellen. Ich stelle nur fest, dass es sehr gut ist, wenn man mal analog fotografiert hat und auch eine Vorstellung von den besseren Qualitäten wie Mittelformat hat. Da war nach zehn oder zwölf Bildern Schluss, da war der Film zu Ende. Obwohl mich diese Arbeiten immer angeödet haben, Filme entwickeln, Kontakte machen, das ganze Theater, schon deshalb habe ich immer wenig fotografiert. Wichtig ist aber eine Form von Konzentration, die bis jetzt geblieben ist, auch seit ich digital fotografiere. Deshalb kann ich überhaupt nicht daran teilnehmen, wenn Leute sagen, digital, das ist der Tod von jeder konzentrierten Arbeit. Die Konzentration muss ich in mir haben. Dafür war das frühere analoge Fotografieren natürlich eine gute Schule.

Mit dem Begriff Werk gehe ich nicht um. Darüber sollen andere befinden. Was über die Jahre passiert ist, ist, dass sich bestimmte Themen mit einem bestimmten Bildumfang verfestigt haben. Nicht gerade dogmatisch, sondern eher in verschiedenem Umfang für verschiedene Verwendungen geeignet – eine Gruppenausstellung, eine Einzelausstellung, eine Edition, ein Buch. Die Bedingungen sind jeweils anders und ich versuche, darauf zu reagieren.

Die Ökonomie ist ja auch anders im Analogen. Jeder Film kostet Geld, dann die Entwicklung, Kontakte.

Klar, heute mache ich durchaus ein paar Bilder mehr, wo ich früher eher zu wenig Bilder gemacht habe. Da war etwa ein Fehler auf einem Negativ und ein zweites hatte ich nicht. Was habe ich da alles weggeworfen oder völlig unnütz in meinem Negativarchiv aufgehoben, all die verpfuschten Negative. Und heute ist ein Bild besser als das andere. Ich gehe jetzt auch mal um ein Haus herum und mache einige Aufnahmen mehr, weil ja nicht alles kalkulierbar ist auf dem Weg zum Bild. Es gibt draußen einfach niemanden, der hundertprozentig sagen kann, das ist es, jetzt hab ich’s. Da gibt es doch plötzlich eine Eigendynamik. Hinterher stelle ich fest, dass das, was ich vielleicht ohne große Überzeugung gemacht habe, am Ende das Bild geworden ist.

Man muss selbstverständlich aufpassen, denn man macht jetzt schon ein bisschen zu viel, aber das lässt sich am Abend dann radikal klären – ich mache das dann auch ganz schnell, um die Unnötigen auch wieder schnell zu vergessen.

Die werden also gleich gelöscht?

Sofort, so schnell wie möglich, weil ich die auch nicht in der Erinnerung behalten möchte. Löschen und vergessen.

Haben Sie früher Negative auch weggeschmissen?

Sehr selten, es ist sehr schmerzhaft, weil die Negative alle auf diesen Sechserstreifen und also einzeln nicht wegwerfbar sind. Und auf jedem Sechserstreifen sollte potenziell etwas Interessantes sein. Wenn ich da jetzt ein einzelnes Negativ herausschneide, kann ich damit im Labor nicht mehr umgehen. Es ist zu klein und nicht mehr handhabbar. Dadurch ist dieses Negativarchiv ein einziger Schrottplatz. Das ist furchtbar. Ich habe mal vor ein paar Jahren den Versuch gemacht, Negative wegzuwerfen, einen Sack voll. Und dann sah es genauso aus wie vorher, es hatte gar nichts gebracht.

Es war immer viel aufregender oder interessanter, aus dem analogen Archiv zu arbeiten, weil man da öfter reinschaut und mit dem zweiten und dritten Blick nochmal etwas anderes sieht, etwas, das sich dann erst entfaltet, das Unperfekte. Und beim digitalen Bild ist die Tendenz, dass das Bild, das sich erst auf den zweiten Blick entfaltet, nicht mehr da, weil man es schon weggeschmissen hat und so eben nur das perfekte Bild bleibt.

Ja, richtig. Aber bei mir war das mit dem Analogen einfach gegessen. Es war durch. Meine Frau und ich haben in die Hände geklatscht, weil die Wohnung nicht mehr diesen Labordunst hatte. Und ich wollte das auch nicht mehr, ich wollte nicht mehr im Dunkeln stehen. Mein Bearbeitungsprogramm heute heißt Lightroom, das ist genau das richtige Wort: Es findet im Hellen statt. Ich sitze auf dem Land, ein Blick aus dem Fenster und ein Blick auf den Bildschirm und ich denke: Wie schön ist das. Ich sehe das völlig pragmatisch. Oft, wenn mir jemand über die Romantik im Labor erzählt, denke ich, ja, das ist vielleicht die ersten fünf oder zehn Jahre so. Aber nicht über Jahrzehnte. Bei mir ist die Kurve runtergegangen in den 2000er-Jahren. Ja, ich war erschrocken: Da hatte ich früher die Jahre, in denen der Negativordner prall gefüllt war, und plötzlich hatte ich einen einzigen Ordner für mehrere Jahre. Da wusste ich, das ist durch. Und dann, vor etwa zehn Jahren, hat mir jemand eine kleine Digitalkamera hingelegt und meinte: Probier’ doch mal. Und das hat mir dann sehr schnell Spaß gemacht.

Bis dahin war mein Denken völlig auf Schwarz-Weiß ausgerichtet. Den kleinen Screen, da, wo ich so gut wie nie draufschaue, habe ich mir von einem klugen Menschen auf Schwarz-Weiß stellen lassen, das sieht sehr schön aus.

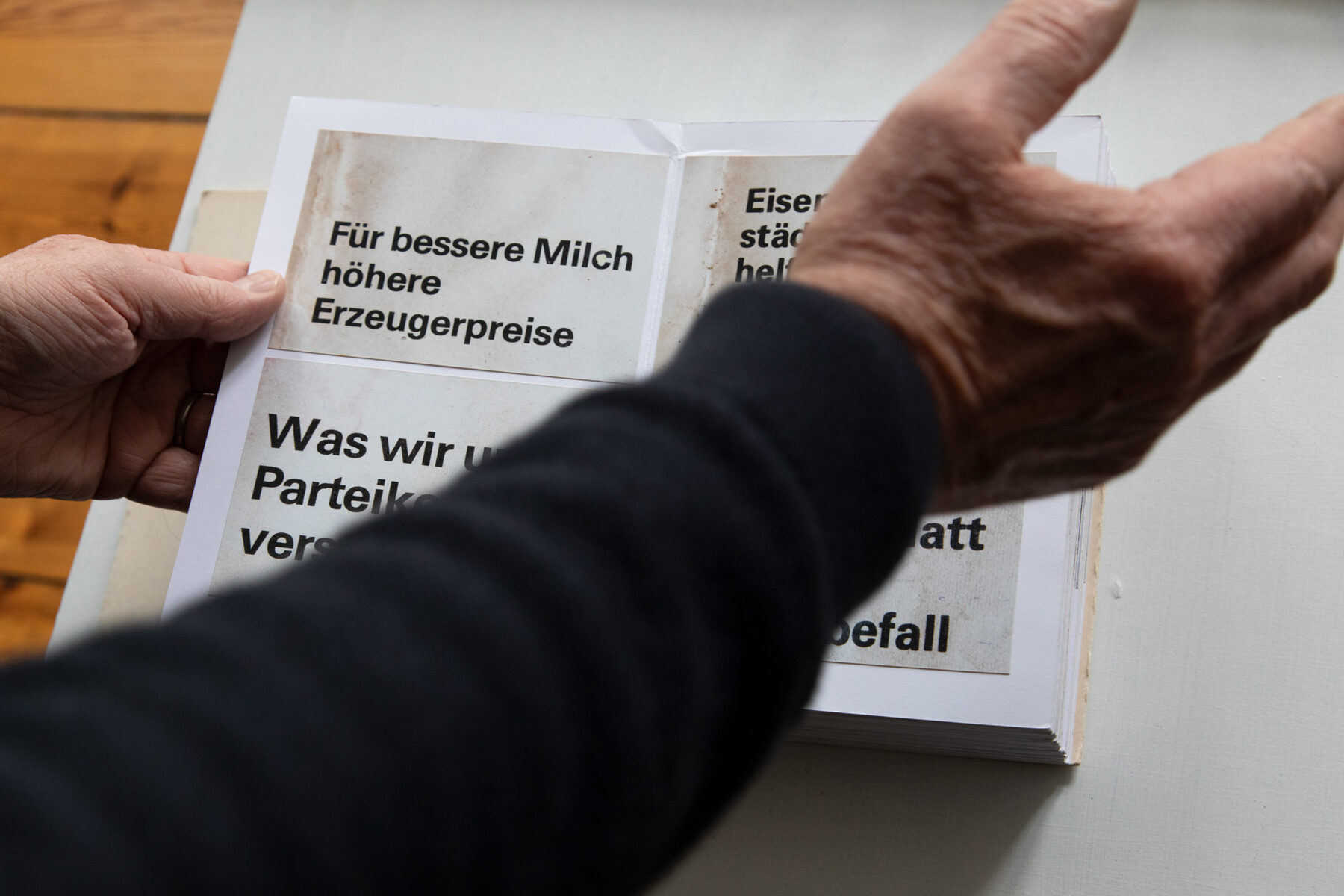

Ich bin jetzt zur Farbe verführt, da die Farbdateien immer da sind. Das finde ich interessant: Wann hat Schwarz-Weiß eine eigene Qualität und wann fehlt etwas? Der Aussagewert ist natürlich oft eingeschränkt, wenn ich zum Schwarz-Weiß gehe, doch die Ästhetik liegt mir immer noch sehr am Herzen. Und so nehme ich dann auch einmal versuchsweise ein farbiges Bild. Diese Absolutheit von Schwarz-Weiß ist dadurch aufgelöst. Dabei gibt es auch ganz spannende Umkehrungen: Eine alte Zeitung, ein altes Buch als offensichtlich schwarz-weiße Vorlagen, sozusagen gegen alle Logik, in Farbe fotografiert, entfernt sich erfolgreich von einer rein dokumentarischen Lesart, was ich anstrebe. Und so entscheide ich mich dann auch einmal bei einer ganzen Serie für Farbe.

Ja, man sieht es allein an Ihrer Homepage und den Auszügen aus Werkkomplexen, die da auftauchen: Immer wieder mal hier und da ein farbiges Bild oder zwei, dadurch erhält das Werk insgesamt eine Offenheit oder Bewegung. Das Auge tastet die Oberflächen anders ab.

Aber: Sie haben davon gesprochen, dass Sie mit dem Begriff Werk nicht aktiv umgehen, sondern vielmehr mit Themen. Immer wieder verdichten sich Arbeiten zu Serien mit sprechenden Titeln. Sind diese Themen in sich abgeschlossen oder setzen sich Themen über die Jahre weiter fort und die Serien erweitern sich so? Wann ist ein Projekt für Sie abgeschlossen? Mit einer entsprechenden Ausstellung oder einem Buch etc.?

Eine Ausstellung nicht so sehr, doch ein Buch setzt einen Schlusspunkt, selbst wenn ich es nicht will. Bisher habe ich noch nie ein Thema sinnvoll fortgesetzt nach der Zusammenfassung durch ein Buch. So ist das mit den „Buchdeckeln“! Meine Themen freilich können sich über lange Zeiträume hinziehen, Jahre, Jahrzehnte, das ist alles schon vorgekommen. Mit der Zeit können sie sich auch inhaltlich ausweiten oder verschieben/verwandeln. Das hält sie am Leben. Schwierig ist es manchmal mit den Überschriften. Wenn ich von Landluft zu Dorf zu Randlage wandere, gibt es schon mal Missverständnisse und Unmut bei Arbeitspartnern, die ich aber versuche durchzustehen im Sinne meines Anliegens.

Mit dem Begriff „Werk“ sind wir ganz knapp vorm „Lebenswerk“, das hat so etwas Selbsterhöhendes und zumindest Abgeschlossenes an sich, als ob ich mich endgültig als Exponat ins Museum stellen will. Bleiben wir bei den „Themen“, das ist doch ein schönes Wort und schreit nicht sofort nach einem gültigen Ergebnis, es signalisiert vielmehr eine Beschäftigung, etwas, das im Kopf vor sich geht, selbst dann, wenn vielleicht einmal überhaupt nichts herauskommt.

Zurückhaltung scheint ein Charakterzug von Ihnen zu sein, nicht nur im Hinblick auf den Charakter Ihrer Arbeiten selbst, in denen sie oft mit Andeutungen arbeiten. Sie drückt sich auch in Ihren Formaten aus: Sie arbeiten tendenziell im kleinen Format, oder?

Wenn ich an meine Kollegen mit den großen Tafelbildern denke – diese Leute betreiben einen riesigen Aufwand und stürzen sich in heftige Unkosten. So eine Ausstellung hinzubekommen, das hat mir nie gelegen. Weil man dann so abhängig von Verkäufen ist, und wenn dann in der Ausstellung nichts verkauft wird, ist der Verdruss groß. Und das habe ich immer minimiert, dachte, ach nee, kleines Format, das fördert die Konzentration und bei allem Großen wird es dann noch größer und immer so weiter. Und wenn jemand etwas anderes haben will, kann man immer nochmal darüber reden.

Wenn meine Galerie, die Loock Galerie, etwas für mich aufbereitet, kostet das sofort das x-fache von dem, was ich mir vorstellen würde, was ich meistens für Unfug halte, aber sollen sie. Das ist alles eine Abwägungssache. Und deshalb rennen die meisten Fotografen, die ich kenne, atemlos durch die Welt, weil sie sich ständig in neue Schulden stürzen. Ja, und dann muss verkauft werden. Und wenn das Zeugs zum Beispiel nach Amerika geht, dann muss es verkauft werden, sonst weiß man vielleicht noch nicht mal, wie es zurücktransportiert werden kann. Furchtbar.

Legen Sie die Größe von den Bildern immer selber fest oder in Absprache mit der Galerie?

Das kommt darauf an, das meiste passiert bei mir. Früher habe ich die Fotokisten genommen, 18 × 24 cm, und das war gleichzeitig die Größe für den Arbeitsabzug und den Edelabzug für die Ausstellung, das war alles eins. Das ist die Größe, mit der ich täglich umgegangen bin. Da hatte ich den Vergrößerungsrahmen auch fest abgeklebt. Eine einzige Größe, durch die ich mittels Passepartouts alle Bilder austauschen konnte, die passten immer wieder rein. Sehr praktisch.

Es gab bei Ihnen also immer eine Art Reglementierung von Größe und Seitenverhältnis, von der Sie dann auch gar nicht mehr abgewichen sind?

Ja, jahrelang. Heute ist das natürlich alles ein bisschen anders. Wenn die Galerie mal etwas Größeres haben will, dann reden wir darüber und dann kann man das auch machen. Aber es wird eben wahnsinnig unpraktisch, weil der Krempel irgendwann wieder hierherkommt – und dann muss ich damit umgehen, und ich habe keine Lust auf Tieflader und eine Fabrikhalle als Lager.

Das heißt, heute gibt es unter Umständen vom gleichen Motiv auch verschiedene Größen?

Kann es geben, da muss ich nur diese für mich etwas unverständlichen Kunsthandelsumstände berücksichtigen. Was ich jetzt überhaupt nicht mehr leichtfertig beginnen will, sind neue limitierte Serien. Ich hatte mich darauf mal eingelassen, und dann wird alles ganz kompliziert und freudlos bürokratisch.

Also etwas wieder auflegen?

Ja, es gibt die Chance, den Trick, ganz wie Sie wollen, in der Größe entschieden abzuweichen, und dann kann man die Arbeit nochmal auflegen. Das ist alles fauler Zauber. Das ist wirklich reiner Kunstmarkt. Das Zeug ist unendlich reproduzierbar und so soll es auch sein. Das ist künstliche Verknappung, ein Diktat des Marktes. Und auch das habe ich nicht mehr nötig.

Also gibt es gar keine Beschränkung mehr in der Auflage?

Die gibt es bei den Bildern, bei denen ich mich darauf eingelassen habe, und da muss ich einfach aufpassen, dass ich nicht vorschnell eine Vergrößerung mache und jemandem schenke. Das ist hochgefährlich. (lacht)

Es gibt also eine Reihe von Arbeiten, wahrscheinlich dann eher ältere Arbeiten, von denen es zum Beispiel eine Auflage von 10 gibt und das ist es. Und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es Open End?

Nein, von den wirklich älteren Arbeiten gibt es gar nichts. Von diesen frühen Fotos aus den 1980er-Jahren, worin mein ursprünglicher Galerie-Wert liegt, habe ich mir nur ein, zwei Abzüge gemacht. Einen guten und einen hoffentlich sehr guten. Es gab ja keinen Kunsthandel damals, also wozu mehr? Und diese Fotos liegen heute irgendwo in Museen herum, in den Ost-Museen, und ich weiß nur sehr selten, wo – nichts ist katalogisiert. Oder ich bekomme es zumindest nicht mitgeteilt.

Wann passierte das dann mit den frühen Verkäufen?

Ich hatte zu Ostzeiten und dann noch in der Wendezeit ein paar Verkäufe, was sehr schön und ehrend war, letztlich aber für Pfennige. Märkisches Museum, in Halle die Moritzburg oder Cottbus, die haben alle Konvolute von mir. Und der Künstlerverband und die Gesellschaft für Fotografie, beide dahingegangen mit dem Ende der DDR. Doch bitte denken Sie nicht, dass ich irgendeine Mitteilung zum Verbleib der Stapel bekommen hätte. Später dann bald die Berlinische Galerie, das aber zu sehr anderen Bedingungen.

In der Michael-Schmidt-Ausstellung1 gab es eine nur klein ausgearbeitete Arbeit, Berlin nach 1945, die in einem einfachen Wechselrahmen präsentiert wurde, für die Ausstellung natürlich mit Museumsglas ausgestattet und so weiter – aber die Anmutung war der rahmenlose Bilderhalter. Diese Präsentationsweise war interessant, weil sie sehr viel darüber aussagte, wie man in den 1970er-, 1980er-Jahren mit Fotografien umgegangen ist und wie man sie gezeigt hat. Standardformat, Wechselrahmen, fertig. Aber sie sagte auch viel über den damaligen Markt aus. Der Kurator Thomas Weski erzählte in diesem Zusammenhang, dass Michael Schmidt noch weit bis in die 1980er-Jahre nur wenig Geld für seine Prints erhalten habe, wohl um die 300 Mark.

300 Mark ist ja schon viel.

Sie sagten jetzt ein paar Pfennige, aber 300 Mark ist natürlich gemessen daran, wo heute fotografisch arbeitende Künstler*innen im Markt ansetzen, tatsächlich sehr wenig.

Aber noch eine Frage zu etwas anderem: Stefan Gronert vom Sprengel Museum sagte,2 er ermutige die Künstler*innen heute dazu, sogenannte Exhibition-Prints zu machen, die dann wirklich nur in den Ausstellungen gezeigt werden und jenseits der Auflage und jenseits des Artist-Prints, der dann beim Künstler verbleibt, existieren, um eben das Material nicht dem Verschleiß auszusetzen. Einmal über einen längeren Zeitraum gezeigt, verändert sich aber natürlich auch dieser sogenannte Exhibition-Print.

Es ist alles so absurd! Mein holländischer Kollege und Freund Jan Banning hat mir ein Video geschickt, auf dem seine Bilder auf einem Scheiterhaufen feierlich verbrannt werden. Damit die fünf Reichen, die seine Bilder gekauft haben, wissen, dass das Zeug vernichtet wird. Es ist so absurd mit diesem Markt. Aber letztlich geht es um die Auflage, und dass die Leute wissen, das Bild ist wirklich exklusiv bei ihnen. Am besten eine Auflage von höchstens drei. Nein, also ich lebe sehr gut damit, wie ich arbeite, und dass alles klein und überschaubar ist. Und ich brauche auch kein extra Atelier, davon halte ich überhaupt nichts. Das mag für jemanden gehen, der anders lebt, der das von 9 bis 19 Uhr macht und dann nach Hause geht. Ich habe hier die große Wohnung und kann mich immer entscheiden: Ich kann mich auch am Tage umdrehen und gehen. Wenn ich den ganzen Tag in so einem Atelier wäre, würde ich verrückt werden. Ich gehe einfach raus aus diesem Zimmer und kann wieder normal sein. Ich brauche mich nicht dauernd auf diese Dinge zu fixieren.

Nochmal zu den 1980er-Jahren: Wenn es da nicht mehr so richtig den Überblick gibt, haben Sie bei den Negativen eine Struktur mit Vermerken, welche davon zu Arbeiten geworden sind und wo sie hingegangen sind?

Schön wär’s. Ich habe die Negative und ich habe für mich auch einigermaßen einen Überblick, was mich interessiert hat an dem, was ich fotografiert habe. Aber ich weiß nicht, wo die Prints geblieben sind. Und deshalb sind die 300 Mark von Schmidt schon hoch angesetzt. Also da wurden im Osten vielleicht 20 oder 30 Mark berechnet für den Print, ich weiß es nicht mehr, und dann gingen eben auch mal 100 Stück weg. Ja, und die sind weg. Das waren oft Abzüge in 30 × 40 cm, Vintage-Prints, die ich heute gern meiner Galerie geben würde, damit sie mit mir etwas verdienen können. Damit sie mich auch weiterhin pflegen und mir die zehnseitige Biografie schreiben, die wir für irgendjemanden brauchen und die ich nie hinbekomme. Das ginge eben mit diesen alten Dingern.

Aber es gab, wie ich schon sagte, meist nur einen Abzug, vielleicht auch mal zwei, maximal drei, das war das höchste der Gefühle. Aber die Sachen sind weg. Und an diese Museen kommt man so schwer heran, die haben natürlich kein Personal und es wird nicht aufgearbeitet. Da kann ich anfragen, ob es nicht möglich wäre, eine Auflistung zu bekommen. Nein, bald, später, nie.

Das heißt, man könnte kein Ulrich Wüst-Werkverzeichnis anlegen oder eine Wüst-Überblicksausstellung machen?

Was ist ein Werkverzeichnis? Was ist eine Überblicksausstellung? Das sind doch alles nur Annäherungen. Mit einiger Mühe ließe sich da einiges erreichen. Was fehlt und gut gestreut ist, sind die Barytabzüge. Mein Überblick hingegen über das, was ich an Themen/Inhalten gemacht habe, ist ganz gut.

Und das nochmal abzuziehen wäre keine Option für Sie?

Nein, das macht mir zu viel Arbeit. Und dann sind es neue Abzüge. Das brauche ich nicht. Bis ungefähr 2010 habe ich die immer noch zu leichtfertig weggegeben. Ein Sammler in München hat früh bei mir aus echtem Enthusiasmus heraus gekauft, der kann das vergolden inzwischen.

Mit der Galerie mache ich jetzt thematische Sammlungen in schweren Kisten mit Archival Pigment Prints in Passepartouts und da gibt es jemanden, der von der 10er-Reihe immer die Edition mit der Nummer 1 nimmt. Mit der einen Kiste ist der handwerkliche Aufwand, sind also die Herstellungskosten, abgedeckt, und man kann sich ohne Sorgen dem Rest widmen. Ansonsten, wenn man auf Baryt vergrößern lassen will, sollte man schon wissen, was man damit machen will. Unverkauft herumliegen lassen? Das landet dann irgendwann wieder hier. Ich kann damit auch nichts anfangen.

Aber wenn jetzt die große Ulrich Wüst-Retrospektive käme, dann wäre das ja auch eine Gelegenheit zu sagen, ich definiere das jetzt selber, was zu meinem Œuvre dazugehört und welchen Status welche Arbeit hat, bevor es irgendjemand anderes tut, wenn Sie es nicht mehr selbst tun können. Nehmen wir an, es kommt ein*e Kurator*in, jemand, der*die auf Vollständigkeit aus ist und alle Werkgruppen oder Werkphasen zeigen will.

Das klingt alles so wichtig und absolut, als ob wir über ein Lebenswerk von hundert großen Tafelbildern reden würden, die es zu katalogisieren gilt. Aber das ist doch bei Fotografie oder zumindest bei meiner Fotografie sehr anders: Da häufen sich Mengen an Material, also Negative, Dateien und es ist ein oft längerer und gern auch mehrmals korrigierter Weg zu einer halbwegs gültigen Aussage. Da hat eine Retrospektive nur Sinn, wenn die Mittel dafür da wären, dass sich jemand dem länger widmen kann, sich vor meine Regale setzt und alles durchforstet. Und der dann wirklich in die Museen geht und guckt, was da noch ist und womit man noch etwas machen könnte. Ansonsten – jetzt anfangen und alles neu printen? Bitte nicht. Es entsteht lediglich ein Abklatsch.

Das sieht man in Hellersdorf ja auch.3 Da wurden ja neue Abzüge angefertigt.

Zum Teil.

Zum Teil, genau. Aber da die ja teilweise direkt nebeneinander hängen, sieht man das auch. Und das ist interessant zu sehen.

Das kann man sehen, ja? Ich habe gar nicht richtig hingeguckt.

Ja, weil das Papier bei den Neuen im Vergleich weißer ist. Und wenn da nicht irgendwie geschummelt wird oder so getan wird als ob, dann ist das wirklich interessant, weil solche Materialfragen dann auch mitgelesen werden können.

Es ging ja darum, dass diese Tableaus aus dem Buch dargestellt werden.4 Das hat der Kurator auch furchtbar ernst genommen und hat das alles machen lassen. Ich hatte gesagt, dass ich über das Sommerhalbjahr auf dem Land bin: „Ihr könnt machen, was ihr wollt.“ Ich habe denen auch die Negative gegeben und dann haben die das richtig auf Baryt printen lassen, so wie heute eben Baryt aussieht.

Es ist ein Zeitzeugnis, das Alte und das Neue auch.

Ja, mag sein. Dieses Nachdenken über die Bedeutung der Vintage-Prints ist freilich auch völlig verflacht durch den Kunstmarkt.

Das kam ja erst durch den Markt, diese Fetischisierung.

Ja, klar. Selbst die ganzen 1990er-Jahre-Geschichten werden als Vintage verkauft.

Wenn es sowieso nur einen sehr guten und einen guten Print gibt, haben Sie im Sinne des Marktes gut gearbeitet. Und im Hinblick auf Archivierung: Wenn man sich jetzt zum Beispiel diese Re-Fotografien anschaut – in diesem Fall von Zeitungen5 – existiert die fotografierte Zeitung noch, auf der etwa gemalt wurde oder andere Spuren lesbar werden und das Sie wieder abfotografiert haben? Und gehört das im Grunde genommen mit zu so einem Archiv?

Bei mir gehört es grundsätzlich nicht dazu. Trotzdem, vieles habe ich erhalten, auch immer mit der Möglichkeit der Verbesserung, und dass mir vielleicht noch etwas anderes dazu einfällt. Aber ansonsten löse ich das völlig davon ab. Ich würde nie eine Ausstellung machen mit irgendwelchen Reliquien. Vielleicht einmal, um das Verfahren anzudeuten. Vielleicht einen völlig verklebten Zeitschriftenstapel, der 20 Jahre im Regen gelegen hat, und mit dem man jemanden erschlagen könnte.

Diese Fotografien von Zeitungen und Magazinen sind auf dem Land entstanden, und was ich dort in einem ganz kleinen Radius gefunden haben. Zuvor habe ich immer diese Stadt-Sachen gemacht und dann aber Kontraste gebraucht, weil sich der Blick nach einer bestimmten Zeit verbraucht. Als ich etwa Berlin Mitte6 gemacht habe, ungefähr zwei Jahre lang: Irgendwann wird man schlechter. Ich merke es auf den Filmen, wann es vorbei ist. Und dann habe ich immer etwas ganz Anderes gemacht. Nach dem Mitte-Buch habe ich komische, unscharfe Fotos gemacht und ganz früher, nach den Stadtbildern7, habe ich fotografische Notizen gemacht, die ganz beiläufig waren. Und so sind auch die Arbeiten auf dem Land entstanden, das für mich nur auf der einen Seite mit Idylle zu tun hat – ich habe es auch immer als einen Ort gesehen, wo ich mein Zeug weitertreiben kann. Dort freilich habe ich den Raum klar abgesteckt: Hier ist der Zaun, weiter geht’s nicht. Und so beschäftige ich mich mit dem Ort, im ganz Kleinen. [holt Fotos] Dies hier zum Beispiel sind alles Dinge aus dem Garten unter der Erde. Die Müllentsorgung war immer ein bisschen unterentwickelt. Und diese Suffköppe (pardon!), die da gelebt haben, haben die Schnapsflaschen in den Garten geworfen. Ich habe angefangen, das zu sammeln.

Die kommen aus der Erde?

Ja, wenn man da in der Erde irgendetwas macht, tauchen die auf. Die Bauern sagen, die Steine wachsen. Steine, also Findlinge, aber auch Glas werden hochgetrieben. Die Bauern sammeln jeden Winter neue Steine, weil die hochkommen.

Das Sendungsbewusstsein, das Bedürfnis der Welt die ganz großen Dinge zu erklären, lässt ja im Laufe des Lebens nach, und so habe ich diese Sachen zunehmend einfach für mich gemacht. Ich fand es schön und interessant, immer mit der Beschränkung auf diesen engen Raum, also auf Haus und Hof, wenn man so will mit einem quasidokumentarischen Hintergrund, zu arbeiten. Und dieses hier ist ein Kapitel von x-Kapiteln.

Sie scheinen neben ihren Stadtbildern auch ein Interesse am Beiläufigen, Ephemeren zu haben, wie man an diesen Bildern sieht, die am Land entstehen. Gewissermaßen ein Switch vom Makroskopischen zum Mikroskopischen. Was ist mit den Ephemera aus Ihrem Archiv, Ihren Notizbüchern oder Ihrer Bibliothek? Gehören die auch zu Ihrem Werk?

Warum werden die Leute denn alle ihre Nachlässe nicht los? Weil es letztlich nicht die Kapazitäten gibt, die Sachen zu bearbeiten. Man kann mühelos sehr vieles zusammenscharren aus einem Leben, aus einem Arbeitsleben. Aber es muss ja alles bearbeitet werden.

Interessiert Sie das selbst eigentlich? Es ist ja doch offensichtlich, dass Sie eigentlich keine Lust haben, sich an einer politischen Debatte rund um das Institut zu beteiligen. Aber taucht bei Ihnen manchmal die Frage auf, was passiert eigentlich mit dem ganzen Material? Was tue ich, wenn da jetzt jemand kommt und mich fragt?

Das ist schon interessant, weil das alles einfach da ist. Die Töchter meiner Frau würden das auch nicht wegwerfen, also haben die das am Hacken. Aber was sollen sie anfangen mit diesen Mengen? Die wissen, dass das irgendetwas darstellt, nicht unbedingt im kommerziellen Sinne, aber sie würden das würdigen, doch was damit tun? Das muss ja in eine Ecke, in der damit etwas gemacht wird. Ansonsten müssten sie notgedrungen anfangen, darüber nachzudenken, ob man es wegwirft oder was man da rausziehen kann, was noch Sinn macht. Und das wäre nicht gerade wissenschaftlich. Aber bei so vielen Fotografen und Künstlern, die es gibt, wo soll man da anfangen?

Es ist ja zum Beispiel bei dem Institut eine Art Kuratorium vorgesehen, das auswählt, welche Nachlässe oder Vorlässe eingehen sollen.

Oh ja, Vorlässe, das ist ganz schlau als Türöffner! Es ist eben eine ungeheure Last. Bei mir hält sich das alles noch in Grenzen, weil ich auch darauf achte, dass die Flachware Flachware bleibt und nicht so viel Raum und Kraft nimmt.

[gehen in Archivraum]

Wie sieht denn ihre Ordnung konkret aus?

Eigentlich kann man Fotografie ganz gut archivieren, wenn ich bedenke, dass das hier [zeigt seinen Arbeitsraum] Jahrzehnte versammelt! Und jetzt im Rechner seit acht oder neun Jahren versuche ich es fortzusetzen, das geht ganz gut. Schwieriger sind dann die gerahmten Bilder, zum Beispiel von alten Ausstellungen.

Hier in diesen Ordnern sind Negative und Kontaktbögen. Sie sind chronologisch sortiert und ich finde eigentlich alles. So sind ja auch die Leporellos entstanden: Sie sind ganz absichtsvoll beschriftet mit Daten zur Entstehung und zum Auffinden. Und über die Leporellos finde ich hier ganz schnell ein Negativ oder einen Kontaktbogen. Das hat sich bisher bewährt. Ein kleines Spiel ist immer: Wenn ich draußen auf dem Land bin und meine Frau in Berlin, dann leite ich sie per Telefon durch die Wohnung und sage: „Zweites Regal rechts, drittes Fach von oben“, und sie findet das dann meistens und bringt es mit.

Etwas vereinfacht arbeite ich in drei Stufen, woraus letztlich drei Räume resultieren: Da sind zunächst die Negative und Kontaktbögen, die nehmen nicht so viel Platz ein. Als zweites kommen die Regale mit den unvermeidlichen Kartons, den Fotokisten; 18 × 24, 24 × 30 und 30 × 40 cm. Hier lassen sich die Stirnseiten schon sehr gut beschriften und das Ganze beginnt eine Struktur zu bekommen. Da lassen sich Themen und Themenkomplexe zusammenstellen und ich kann mit Arbeitstiteln agieren, wenn es geht mit Bleistift, denn da ist noch sehr vieles in Bewegung.

Teil drei befindet sich in dem Raum, in dem ich mich mit Vorliebe aufhalte und in dem wir jetzt sind – mein eigentlicher Arbeitsraum mit kleinen und großen Mappen, mit Bildern in Passepartouts, Schubern, Kassetten verschiedener Art und eben Leporellos. Wichtig ist die irgendwie feste Form, die mir versichert, dass da eine Arbeit einen gewissen Abschluss erhalten hat. Diese Dinge kann ich mir ansehen und ich kann sie halbwegs griffbereit vorzeigen, was ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist.

Diese Kartons / Kisten hier sind halbwegs nach Themen geordnet, aber sie sind in dem Sinne noch keine Produkte, oder wie man es nennen will. Es ist mein Arbeitsmaterial, das ich in einem Regal belasse, bis die Arbeit an dem Thema abgeschlossen ist. Und ich bin immer glücklich, wenn das eine Regal leerer wird und dieses Regal – wo die fertigen Arbeiten abgelegt sind – voller. Das ist der Weg. Das wäre für viele Fotografen schon eine relativ gute Ordnung. Man arbeitet ja ständig mit Arbeitstiteln, um dem Kind erstmal einen Namen zu geben, um eine beschriftete Kiste zu haben, anhand derer ich mich vielleicht auch noch später erinnere. Und dann versuche ich, das hier zu finden. Da ist etwa Prenzlauer Berg, und Berlin Mitte, Randlagen, und dann gibt’s noch irgendwo Magdeburg und Notizen und so weiter … das sind alles Themen, die unter Umständen eine andere Überschrift bekommen, wenn ich damit richtig etwas mache, das weiß ich dann oft noch nicht. Aber hiermit kann ich schon arbeiten.

Und mit denen hier erst recht [zeigt auf Leporellos]. Eine Idee war immer das Register oder ein Index, also die Auffindbarkeit. Damals in den 1980er- und 1990er-Jahren hatte ein Barytabzug noch eine ganz andere Rolle gespielt, da hat man ja nur in Abzügen gedacht, das musste gut aussehen. Währenddessen ich mir heute im Digitalen ganze Stapel printen lasse, die dann ähnlich wie früher wie Kontaktbögen und Probeabzüge funktionieren.

Ich habe so viel wie möglich in Papierform und ich benutze diese Dinge tatsächlich als Nachschlagewerk, zum Beispiel, wenn jemand etwas von mir will, wann war das und das? Allerdings kursiert vieles in Varianten. Das ist ja auch so eine Archivierungsgeschichte. Da hat man sich mal versprochen oder vertan oder wusste es nicht besser und schon taucht die Arbeit mit einer neuen Datierung auf. Und jetzt gucke ich immer hier nach und denke, ich will eine einzige Version, wenigstens einheitlich soll es sein.

Diese feste Form, wie Sie sagen, ist sehr angenehm, nicht nur, weil das konkrete Vorgehen oder Editieren von Bildern zu Serien damit greifbar und unmittelbar verstehbar wird, sondern auch, weil die Arbeit damit – auch für Dritte – nicht im Abstrakten bleibt. Der Prozess vermittelt sich konkret im Raum. Der Arbeitstisch und das Leporello auf ihm als Werkzeug, mit dem Bilder vom Ungeordneten in eine Ordnung übergehen können. Was stellt das Leporello genau dar? Ist es das entscheidende Tool? Ein Mittel zur Systematisierung? Ein eigenes Kunstwerk?

Es ist eben vieles. Ich finde gut, wenn sich diese Dinge spielerisch mischen. Es ist gleichzeitig eine Archivierungshilfe und ich sehe mir diese Büchlein gern an. Ich finde auch das Layout mit diesen einfachsten Mitteln in Ordnung. Da ist jeweils nur eine Bildgröße, das ist dann ganz primitiv und geht hundert Seiten lang oder länger, Archivierung eben, so viel wie möglich. Deshalb kann auch die verführerische Idee, ein Leporello direkt in ein Buch umzusetzen, grandios scheitern. Die Ästhetik funktioniert letztlich nur, weil es handgeschnitzt ist.

Der Leporello ist im Grunde genommen eine Zwischenform von Archiv und Buch oder auch schon fast Ausstellungswand.

Das letztere verdanke ich Marc Barbey und Antonio Panetta, die mich 2013 in der Collection Regard ausgestellt haben. Dort wurden zum ersten Mal Leporellos als Ziehharmonikabuch gezeigt. Und das war eine überraschende neue Qualität, denn diese Sachen sind tatsächlich keine Dummies. Das wollen sie überhaupt nicht sein. Ich will hier von meinem Material soviel wie möglich drin haben und sie nicht auf ein Buch hin denken.

Doch zum Beispiel bei Flachland, und diese Möglichkeit nutze ich jetzt immer öfters, wusste ich schon sehr früh, dass ich ein Leporello machen will, weil ich das als angemessene Form empfand. Das hat freilich damit zu tun, dass es den „heiligen“ Barytabzug als Zentrum des ganzen Tuns nicht mehr gibt und ich mir das ganze Plastikzeug direkt für dieses kleine Format printen lasse.

Flachland war ja auch das Leporello, das auf der documenta in Athen ausgestellt war und Bilder aus einem Zeitungskonvolut der 1970er-Jahre zeigte. War es für Sie nicht verwunderlich, dass diese Arbeit, in der viel Text in deutscher Sprache zu lesen ist, in Athen gezeigt wurde und nicht die universell verständlicheren Fotografien, zum Beispiel die Stadtansichten? Oder war es ihnen persönlich wichtig, diese neuere Form, die Sie für ihre künstlerische Arbeit gefunden haben, zu zeigen, Stichwort „weg vom heiligen Barytabzug“?

Ich stecke in den Sachen drin und weiß, wie sie entstanden sind und was ich damit erzählen will. Und der jeweilige Vermittler oder Kurator muss sich natürlich damit beschäftigen, was passiert, wenn jemand in seine Ausstellung kommt und sich das zum ersten Mal ansieht. Das ist aber nicht unbedingt meine Aufgabe. Wenn ich anfange, so zu denken, dann mache ich Volkshochschule. Die meisten Betrachter sind leider so furchtbar ernst beim Schauen. Man muss schon ungeheuer draufhauen, damit sich jemand zugesteht, auch mal zu lachen. In meinen Arbeiten ist einfach – vielleicht etwas versteckt – viel Komisches, Groteskes, Ironisches drin. Aber das wird kaum erkannt, weil da immer so ein merkwürdig weihevoller Galerie- oder Museumsernst beim Publikum ist.

Das hatte in dem Fall vermutlich damit zu tun, was da mitschwingt. Die Sachen von Flachland kommen aus Tageszeitungen aus der DDR-Zeit. Man fängt also sofort an, nach politischen Botschaften zu suchen.

Das ist unbedingt richtig, ja. Man kann aber auch rausfinden, wie viel Promille der Redakteur an so einem Tag hatte. Es ist so viel Zynismus da drin. Einfach, weil die auch verzweifelt waren. Jeden Tag mussten sie sich wieder diesen Quatsch ausdenken.

Ich habe mal ein Textbüchlein gemacht, das habe ich Sehhilfen genannt, weil alle Menschen, die hierherkommen und sich von mir etwas zeigen lassen wollen, sagen, sie bräuchten in ihrer geplanten Ausstellung eigentlich überhaupt keine Beschriftung, gar nichts, nur die Dinge sollten wirken und so weiter. Und dann muss ich drei Stunden erzählen, warum ich das gemacht habe und was auf den Bildern zu sehen ist. Dafür habe ich jetzt zu den meisten meiner Serien einen kleinen Text geschrieben, damit ich ausgerüstet bin. Heute soll man ja auch immer öfters in Katalogen oder ähnlichem ein Statement abgeben, das ist schwer in Mode gekommen.

Es ist nicht nur dieses Statement, das in Mode gekommen ist. Bei Ankäufen soll gleich der Inhalt mitgeliefert werden, die Kontextualisierung, die Entstehungsgeschichte und so weiter. Das ist aber ja vielleicht nicht schlecht, für sich und die Institution die Sache im Moment der Übergabe formuliert und geklärt zu haben.

Ja, aber wenn ich jetzt anfange, öffentlich meine Bilder zu erklären, was bleibt denn dann noch für den Betrachter übrig?

Man kann damit ja auch ein bisschen spielen.

Kann man, ja.

Die Leporellos zusammen mit den Sehhilfen müssten doch einen ziemlich guten Überblick über Ihr gesamtes Schaffen geben, nicht? Gerade vor dem Hintergrund, dass Sie von den frühen Arbeiten je nur einen sehr guten Abzug gemacht haben, der vielleicht gar nicht wieder auffindbar ist, muss das doch sehr beruhigend sein: Das chronologisch geordnete Negativarchiv erhält über diese beiden Werkzeuge eine Struktur, die inhaltlich ist und mit der Entscheidungen oder Auswahlprozesse nachvollzogen werden können. Kann man das so sagen?

Warum sollen meine Entscheidungen oder Auswahlprozesse nachvollzogen werden? Ich habe meine Negative beziehungsweise Dateien so gut wie möglich ausgebeutet und habe nicht die Absicht, da noch auf die großen „Entdeckungen“ eines Kurators zu warten. Deshalb würde ich ja allzu gern alle „Basismaterialien“, also vor allem die alten Negative wegwerfen. Geht aber nicht, wie schon gesagt, da ich nicht genug gute Prints habe.

Sie sind eigentlich der geborene Archivar, egal ob ein*e Kurator*in kommt oder nicht.

Nein, ich habe einfach genug Zeit. Alle rennen ja immer herum und sagen, sie haben keine Zeit, aber ich mache letztlich nichts anderes, als mich mit diesen Dingen zu beschäftigen.

Es gehört aber auch eine bestimmte Denkweise oder Klarheit dazu, die Formulierung zu schaffen und es bis hin zur Dokumentation zu treiben – und in dieser klaren Form zugleich Raum für Verwirrspiele zu lassen. Oder einfach eine Offenheit oder Humor zuzulassen. Jedenfalls bleibt für zukünftige Forscher*innen noch einiges übrig. Es gibt hier so viele verschiedene Ebenen, vom einfachen Drogerieabzug bis zum Faksimile. In der Arbeit selbst liegen ganz viele Themen – von Original und Reproduktion und die Frage nach dem Status. Da gibt es ein handgemachtes Leporello, der natürlich ein Original ist, trotzdem ist er auch eine Erinnerungsstütze, eine vorläufige Zusammenfassung oder Editierung von Material. Und das ist gerade toll, dass es in so viele verschiedene Richtungen geht und dass es vielleicht auch gar keiner eindeutigen Festlegung bedarf. Dafür gibt es dann ja für die Bequemen die Sehhilfen!

Wäre es für Sie persönlich eine angenehme Vorstellung, wenn Ihr Werk geschlossen einen Ort findet, wo daran weiter geforscht wird? Und wäre Ihnen der Ort egal oder soll es dahin gehen, wo es etwa kontinuierlich gesammelt wurde, oder zum Beispiel in ihre Geburtsstadt oder an einen anderen wichtigen Ort ihrer Biografie – wie schätzen Sie das ein?

Jeder kann sich glücklich schätzen, wenn er irgendwo konzentriert gesammelt wird, das gibt’s so gut wie nie. Die Museen bekommen dieses und jenes, bei mir speziell durch die Auflösung verschiedener DDR-Bestände, oder sie kaufen irgendetwas und das liegt dann da. Und dann liegt da was und da was, und ich glaube, das ist bei den meisten so.

Es wäre schlicht eine Sorge weniger, wenn meine Dinge ein finales Ziel hätten. Ansonsten gibt es ganz praktisch für die sogenannten Hinterbliebenen einige unlösbare Probleme. Wenn sich Wegwerfen verbietet, ist so eine Hinterlassenschaft ein furchtbarer Klotz am Bein. Der Container bringt’s ja auch nicht, da kann man gleich den Schredder bemühen. Und um auf die Sachen einen Zugriff zu haben und damit arbeiten zu können, würde ich schon, und das bei meinen Kleinstbildern und Kleinstbüchern, zumindest einen etwas größeren Raum veranschlagen. Sie sehen es ja hier, kleiner geht es wohl kaum.

Was ein Archiv ist und was es konzentriert als eine Arbeit gibt, das ist sehr unterschiedlich. Bei vielen Fotografen kommt ja dann oft noch was aus den Negativen, da werden noch die und die Schätze gehoben. Viele gehen einfach nicht gut mit ihrem Zeug um und müssen auch immer wieder Geld verdienen, anstatt sich mit ihren Sachen beschäftigen zu können. Ich habe, wie ich hoffe, das meiste in irgendeiner Form gebündelt. Bei mir kann man das gut rekonstruieren. Deshalb habe ich ja auch diese „trockene“ Website, in der nacheinander vieles aufgelistet ist, was ich an Themen gemacht habe. Ich habe von einer bestimmten Zeit an immer darauf geachtet. Aber selbst bei einem Minimum muss man veranschlagen, wie viele Quadratmeter jeder braucht. Wie viele Regalmeter.

Kürzlich ging es in einem Vortrag im Rahmen des Europäischen Monats der Fotografie unter anderem auch um das geplante Fotoinstitut.8 Inka Schube, Kuratorin für Fotografie am Sprengel Museum Hannover, sagte dort sinngemäß: „Mal ehrlich, egal wie wir es planen, wie groß oder wie klein, das Ding ist sofort voll.“ Und dann brachte sie als Beispiel die Restitutionsfragen, und dass andere Häuser inzwischen damit angefangen haben, Werke wieder zurückzuführen. Macht das Sinn, in einem Institut zu arbeiten, in dem Arbeiten von unterschiedlichsten Fotograf*innen zentral gesammelt werden, die vielleicht mental ganz woanders beheimatet sind? Unabhängig davon, dass es natürlich schon viele Institutionen mit Nachlassverwaltungen gibt. Und die Akademie der Künste ist ja eine davon, die offenbar schon 1300 Nachlässe verwaltet, zwar in sämtlichen Medien und auch schon seit Preußenzeiten, aber dennoch.

Ja, und die haben Angst vor jedem, der kommt.